Project Description

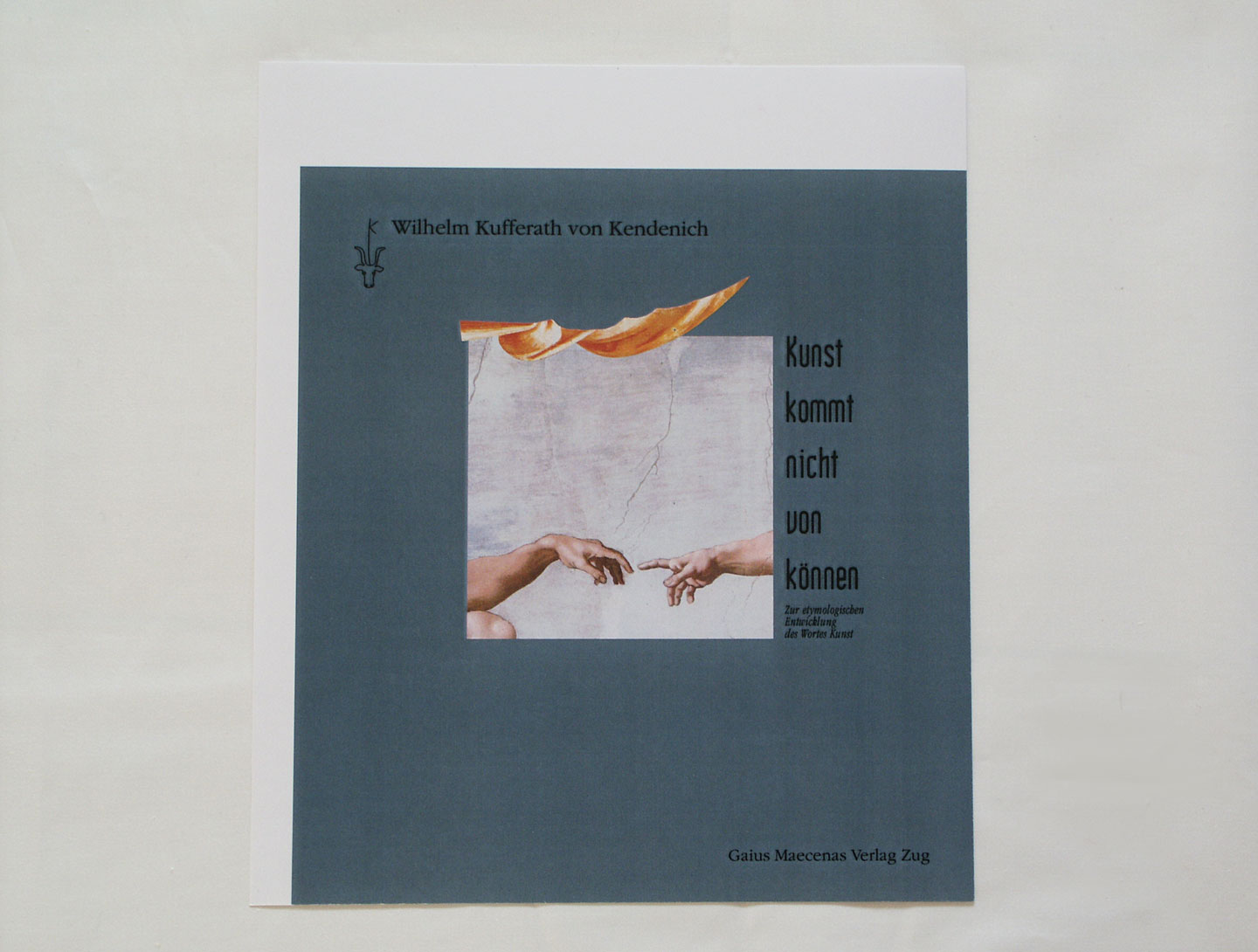

Kunst kommt nicht von können

Zur etymologischen Entwicklung des Wortes Kunst in der deutschen Sprache, vergleichende Hinweise auf entsprechende Bezeichnungen in Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Latein und Altgriechisch, in übersichtlicher Weise didaktisch aufbereitet

Für Lehr- und Studienzwecke wegen seiner Übersichtlichkeit besonders geeignet

118 Seiten, 24 Schautafeln, Sachregister, Halbleinen, 21 cm x 21 cm,

ISBN-Nr. 3-907048-01-6

Das Buch ist vergriffen, eine E-Book-Version ist in Vorbereitung.

Ein Scan des Buches im PDF-Format kann kostenlos heruntergeladen werden.

Inhalt

Das Buch zeigt auf, dass sich das Wort Kunst weder von können, noch von künden herleitet, es hat schon existiert, als die Wörter können und künden noch nicht in Gebrauch waren. Kunst hat sich im Altdeutschen aus dem Partizip zum Verb kunnan, das erkennen, wissen, kennen bedeutet, gebildet. Kunnan wiederum ist aus der indogermanischen Wortwurzel (außerhalb Deutschlands wird indogermanisch als indoeuropäisch bezeichnet) gen- bzw. gno- entstanden, dessen Bedeutung wissen, kennen, erkennen war und das sich nicht nur bis ins Altdeutsche durchgesetzt hat, sondern auch im Altgriechischen und Lateinischen und in deren Nachfolgesprachen anzutreffen ist. Ausführlich wird dargestellt, wie sich das altdeutsche Wort kunnan über Jahrhunderte hinweg zu den Begriffen können, kennen, künden, Kunde, kundig, kündigen, ferner Kunst, künstlerisch und künstlich hin entwickelt hat. In dieser Zeit verschob sich die inhaltliche Bedeutung des Wortes kunnan in seiner Wandlung zu können vom ursprünglichen Inhalt wissen immer stärker zum Begriff Befähigung durch Anwenden von Wissen = können hin. Während können ursprünglich, nämlich als kunnan, ausschließlich wissen bedeutete, liegt das Schwergewicht von können heute auf dem Sinn fähig sein. Sprachlich leitet sich das Wort Kunst aus den Begriffen kennen, wissen, erkennen ab, nicht aber von können oder künden, doch ist es mit letzteren beiden verwandt. Der Ausspruch „Kunst kommt von Können, und wenn man’s kann, ist es keine Kunst“ stammt vom österreichischen Mundartdichter Johann Nepomuk Nestroy, durch ihn ist die Meinung so nachhaltig verbreitet worden, dass das Wort Kunst von Können stamme. Der Autor des vorliegenden Buches räumt mit dieser Auffassung auf, Kunst kommt weder etymologisch, noch inhaltlich von Können. Er untersucht, ob es in den modernen romanischen und anderen germanischen Sprachen eine ähnliche Formulierung wie Kunst kommt von Können gibt und zeigt, dass den Menschen dieser Sprachen eine solche Denkungsweise, wie sie hinter der deutschen Formulierung steht, völlig fern liegt und als absurd empfunden wird, etymologisch wie inhaltlich. In einem Anhang wird die Verbreitung der alten Sprachen, die sich aus der indogermanischen Sprache gebildet haben, ausführlich dargestellt und verwandtschaftliche Beziehungen zwischen diesen Sprachen werden aufgezeigt. Weiters findet man eine Darstellung der Verbreitung der modernen Sprachen, die sich aus dem Indogermanischen ableiten.

Buchaufbau

Das Buch ist didaktisch sehr übersichtlich und einprägsam aufgebaut. Es besteht aus einem Fachteil in Form einer breiten Buchspalte und einem Ergänzungsteil in Form einer zweiten, einer schmalen Spalte, in welchem man wichtige Hervorhebungen, interessante Literaturzitate und Hinweise findet. Eingängige Abbildungen in Form von Bildtafeln und Stammbäumen erläutern die Zusammenhänge in übersichtlicher Weise.

Keywords

- Etymologie (etymology)

- Entwicklung der deutschen Sprache (development of the German language)

- Ableitung des Wortes Kunst aus dem Indogermanischen (the indoeuropean origin of the word Kunst, i.e. art)

- Wandel der Wortbedeutung Kunst mit der kulturellen Entwicklung (change of meaning of the word art in the course of the cultural development)

- Verwandtschaft des Wortes Kunst mit den Wörtern können, kennen, künden, Kunde, kundig, kündigen, kühn, ferner Kunst, künstlerisch und künstlich (relationship between the German word Kunst and können, kennen etc.)

- Ursprung des Wortes art (origin of the word art)

- Übersicht über die indogermanische Sprache und deren Verbreitung (a general idea of the indoeuropean language and the area in which it prevailed)

- Folgesprachen des Indogermanischen und deren Verbreitung (succeeding languages of the indoeuropean language and the area in which it prevails)

Textprobe

So weit heute bekannt, siehe 2) unter können, steht am Anfang die indogermanische Sprachwurzel gen- oder auch gno- 3), aus der sich in den meisten Sprachen der indogermanischen Sprachengruppen Begriffe gebildet haben, die den deutschen sinnverwandt sind. gen-/gno- bedeutet erkennen, kennen, wissen. Im Altgriechischen hat es seine Spuren im Wort (gi-gnoskein) = erkennen hinterlassen, in unserer Alltagssprache im Wort Diagnose wiederzufinden. Auch im Lateinischen scheint die Sprachwurzel gen-/gno- wieder auf: [g]noscere = erkennen, anerkennen, was uns in Ausdrücken wie nobel, notorisch, ignorieren täglich wiederbegegnet. Es gibt, wie man unter Kind 2) nachlesen kann, eine zweite indogermanische Wurzel, die ebenfalls gen- heißt, aber erzeugen, gebären bedeutet und als Begriff Kind in Erscheinung tritt, im Lateinischen als gens = Geschlecht bekannt ist, möglicherweise mit genu- = Knie und gen- = erkennen, kennen, wissen verwandt oder, so wird heute vermutet, identisch ist (das Kind wurde anerkannt, indem der Vater es auf sein Knie nahm). In ‘Grimm Deutsches Wörterbuch’ 4) ist von der „Doppelheit“ der Sprachwurzel die Rede, welche bei ihrer Weiterentwicklung immer durchgeschlagen hat: „diese doppelheit der bedeutung in dieser wurzel“: gen- = wissen, kennen, erkennen und gen- = erzeugen, gebären, „reicht aber bis in die älteste zeit zurück.“ 4) In der althochdeutschen Wortbildung kunnan, in der mittelhochdeutschen künnen, kunnen, in der gotischen kunnan scheint die Sprachwurzel gen- in deutlich gewandelter Form wieder auf. Die am stärksten auffallende Veränderung ist die Konsonantenverschiebung von g zu k, wie sie heute z.B. noch im rheinischen Platt – von Garage zu Karage – zu hören ist; umgekehrt klingt im Schweizerdeutschen ebenso wie im schweizerischen Hochdeutschen z.B. im Anfangs-k des Ausdrucks Car für Autobus statt eines klaren k ein g mit. Man findet solche Verschiebungen vor allem in den Dialektformen der deutschen Sprache. Die Wortform kunnan ist nicht etwa sinnidentisch mit unserem heutigen Wort können, mit dem die praktische Eigenschaft fähig sein (zu etwas), (etwas) beherrschen und auch dürfen ausgedrückt wird, sie bedeutet vielmehr wissen, verstehen und nimmt nach und nach auch den Sinn geistig vermögen an. Das ist wissen im Sinne von erkannt haben und dann eben kennen. Zweifellos ist das Wort können nahezu klang-identisch mit dem althochdeutschen kunnan, doch das ist der Begriff kennen ebenso.