Project Description

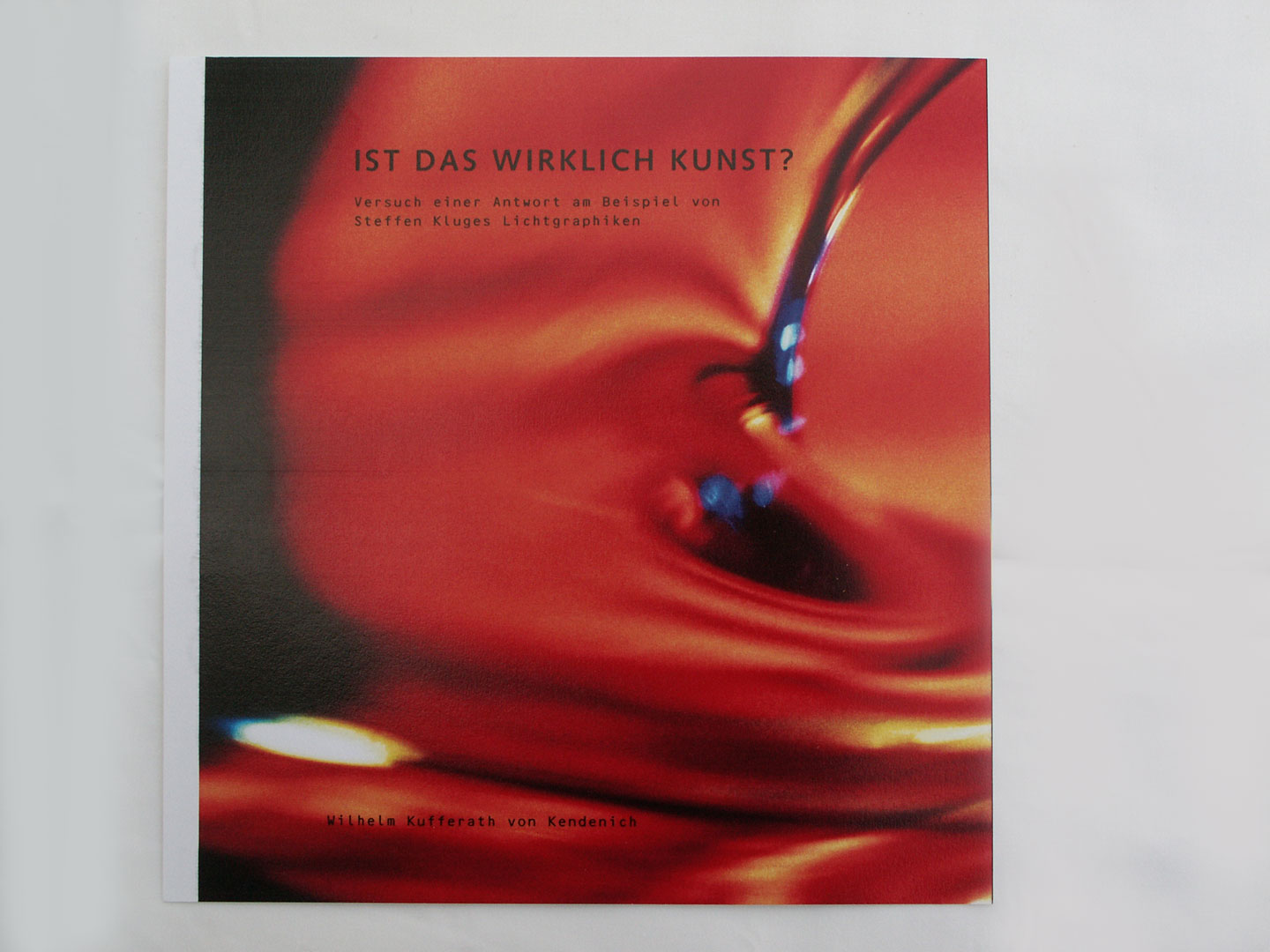

Ist das wirklich Kunst?

Versuch einer Antwort am Beispiel von Steffen Kluges Lichtgraphiken, didaktisch aufbereitet, mit einem Vorwort vom Kulturdezernenten der Stadt Wolfsburg, Dr. Wolfgang Guthardt, und einem Nachwort vom Altoberbürgermeister der Stadt Wolfsburg, Werner Schlimme

76 Seiten, 4 Bildtafeln, Halbleinen, 21 cm x 21 cm

ISBN-Nr.3-907048-10-5

Preis: SFR 25,- € 16,-

plus Verpackung und Versand

Inhalt

Es geht um die Definition des Begriffes Kunst, um eine Methode der Kunst, um ihre Methodologie. Steffen Kluge ist ein junger Künstler, er malt mit Licht, ohne Pinsel, ohne Leinwand, ohne Öl- oder Acrylfarben. Er malt mit Licht auf lichtempfindlicher Unterlage, und er nennt das Ergebnis Lichtgraphik. Wie immer, wenn ein neuer, junger Künstler auftritt und eine neue Technik zur Herstellung von Kunst präsentiert, dann steht überall, sofort und lautstark die Frage im Raum: Ist der denn wirklich ein Künstler? Ist das, was der macht, Kunst? Ist das wirklich Kunst? Nun kommt im Fall Kluge ein hoch interessanter Umstand dazu: Steffen Kluge ist Künstler, aber er hat auch einen ‚weltlichen‘ Beruf, er ist promovierter Metallurge in einer industriellen Großgießerei, hochspezialisiert in seinem Fach. Zum Teil arbeitet er künstlerisch und beruflich auf denselben Geräten. Daraus ergibt sich der so überaus interessante und reizvolle Aspekt: einmal arbeitet Steffen Kluge auf den Geräten, und es entsteht Kunst, ein andermal arbeitet er auf diesen Geräten, und es entsteht ein technisches Bild, aber nach allgemeinem Verständnis keine Kunst, also Nichtkunst. Wie kann das sein? Warum einmal Kunst, dann wieder Nichtkunst, obschon die Person, die Gerätschaft, das Arbeitsmaterial, der Arbeitsraum etc. immer dieselben sind? Was also unterscheidet die Kunst von der Nichtkunst? Diesen Unterschied herauszuarbeiten, das ist das Ziel dieses Buches. Es gelingt dem Autor, einen einzigen Unterschied zu finden, den einzigen, den es überhaupt gibt, und er leuchtet diesen nach allen Seiten bis ins letzte Detail aus. Er weist nach, dass nicht Schönheit, Ästhetik, Wirkung, Kreativität, Phantasie, Materialauswahl, Themenauswahl die Kriterien sind, die Kunst zur Kunst machen; viele andere Bilder, die nicht als Kunst gelten, weisen diese Kriterien auch auf, daher können sie nicht das sein, was Kunst von Nichtkunst unterscheidet. Der Autor führt, ausgehend von den 4 Wirklichkeiten eines Bildes, in kleinen und gut verständlichen Schritten am Beispiel des Künstlers Steffen Kluge zu dem wirklichen Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst hin, erklärt ihn an vielen Beispielen und Argumenten, schildert den künstlerischen Schaffensprozess im Unterschied zu jedem anderen Schaffensprozess, indem er die 3 methodischen Wege beschreibt, die zu einem Objekt (Bild) führen, legt dar, dass es zur ‚Produktion‘ von Kunst keine Regeln gibt, dass sich verbindliche Kriterien nicht nennen lassen, dass man Kunst zu machen nicht erlernen kann. Der einzige Weg, den ein Künstler beschreiben kann, ist mit unendlichem Fleiß und in nie sich erschöpfender Ausdauer immer weiterzuarbeiten, und dies ist der einzige Weg, der seine Kunst in kleinsten Schritten ständig besser werden lässt. Und es gehört auch eine Portion Glück dazu, als Künstler in die richtige Zeit hineingeboren zu sein und bemerkt zu werden.

Buchaufbau

Die Ausführungen dieses Buch sind didaktisch sehr übersichtlich und einprägsam aufgebaut. Es besteht aus einem Fachteil in Form einer breiten Buchspalte und einem Stichwortteil in Form einer zweiten, einer schmalen Spalte, so dass neben jedem Absatz ein die Orientierung sehr erleichterndes Schlüsselwort zu finden ist. Immer wieder werden resümierende Schlüsselsätze aus dem Text zu kurzen Absätzen herausgehoben und zum schnellen Erfassen kursiv abgesetzt. Wichtige Feststellungen werden als kurze, prägnante Merksätze selbstständig im zugehörigen Textbereich auf einer ganzen Seite in großen, eingehenden Lettern freigestellt. Eingängige Abbildungen erläutern die Zusammenhänge.

Keywords

- Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst (difference between art and non-art)

- bildendes Schaffen als Kunst und als Nichtkunst (creation of visual art and visual non-art)

- die 4 Wirklichkeiten eines Bildes (eines Werkes) (the 4 realities of a picture)

- 3 Wege, die zur Entstehung von etwas, z.B. eines Bildes, führen (3 ways to produce somethink)

- die Einkreisung des Begriffes Kunst (despription of the expression art)

- Kunst als Produkt (art as a product)

- Prinzip der Freiheit vom Zweck (the principle of non-utilityness)

- Philosophie des Zweckes (philosophy of purpose)

- Rolle des Zufalls im künstlerischen Entstehungsprozess (the role of chance in art

- production)

- 4 Beuteilungsaspekte: Kunst als Produkt, Kunst als Qualität, Kunst als Gegenstand der Bewertung, Kunst als Objekt der Betrachtung (art as a product, art as quality, art as an

- object of estimation, art as an object of contemplation)

- Kunst und Glück (art and good fortune);

- Unmöglichkeit, Kunst zu erlernen (impossibility to learn how to make art);

- Kunst als Produzieren ohne Regeln (art as a producing without rules);

- keine Maßstäbe in der Kunst (no measures in art)

Textprobe

Kunst ist ihrem ureigenen Wesen nach frei. Daher lasse ich kein ‘muß’, kein ‘hat zu…’ für die Kunst gelten. Kunst muß nichts, Kunst hat nicht zu …, Kunst hat kein ‘soll’. Weg mit all dem: Kunst muß provozieren, Kunst muß politisch sein, Kunst muß avantgardistisch sein, Kunst muß sozial sein, Kunst muß preisen, verurteilen, Kunst hat Verantwortung zu tragen; nein, nein, ein vehementes Nein. Kunst muß nichts, gar nichts, ihres inneren Wesens wegen gar nichts. Kunst muß gar nichts. Es liegt in ihrem Freiheitscharakter, das Menschsein im Menschen zu respektieren. Das ist das Einzige, was sie muß. Mehr nicht. Jede Regel, jedes ‘muß’ nimmt ihr die Freiheit und wendet sich gegen sie. Darin liegt ja auch die große Schwierigkeit, in welcher man sich befindet, will man die Kunst definitorisch festlegen, will man sie de-finieren (Lateinisch: de = ab-, weg-, von-, fort-, ent- und finire = begrenzen; also abgrenzen, einschränken, bestimmen, festsetzen); wenn Kunst im Sinne dieser Darlegungen frei ist, ‘aus Freiheit’ frei ist, dann würde eine Regel sie unfrei machen. Die Kunst zu definieren, verwickelt einen unweigerlich in ein Paradoxon. Man vergleiche das mit dem berühmten Ausspruch des griechischen Philosophen Sokrates:„Ich weiß, daß ich nichts weiß!“ Eigentlich auch ein Widerspruch, denn wenn er weiß, daß er nichts weiß, kann er auch nicht wissen, daß er nichts wissen kann und daß er nichts weiß. Man kann sich aus diesem Widerspruch nur lösen, indem man die beabsichtigte Definition nicht als feste Eingrenzung vornimmt, sondern nur als eine allgemeine Aussage; jede engere Fassung dieser Aussage über den vorgenommen Ansatz: ‘aus Freiheit, im inneren Spiel der Kräfte, ohne Ziel’, hinaus, würde Falsches in sich aufnehmen, ganz im Sinne des Kernphysikers Niels Bohr: „Zwischen der Deutlichkeit und der Richtigkeit einer Aussage besteht eine Komplementarität, derart, daß eine zu deutliche Aussage immer etwas Falsches mit enthält. Bohrs Wunsch, Unrichtiges zu vermeiden, hat ihn also zu einem bewußten Verzicht auf allzu scharfe Deutlichkeit bewogen.“ So wird uns von Pascual Jordan über die Denkungsweise Niels Bohrs berichtet. Sobald wir versuchen, den Begriff Kunst enger einzukreisen, läßt er uns in seinen Schatten greifen; so wird er schattenlos wie ein Geist, der unserer Erkenntnis entflieht und uns gedanken-entleert stehen läßt. Wir müssen die dargelegte Eingrenzung der Kunst in ihrer vollen Bedeutung werten. Sie besagt nämlich: Kunst ist ganz frei in der Art und Weise, wie sie und worin sie sich manifestiert. Sie ist also nicht auf Gemälde in Öl auf Leinwand, auf Aquarelle, auf Acryl, auf Happenings etc. beschränkt, alles kann zur Kunst verwendet werden, dazu gehört vieles, das wir uns derzeit noch gar nicht vorstellen können, vieles, was noch nicht existiert, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jedes Material und jede Technik, jeder Inhalt, bekannt oder noch nicht bekannt, kann für die Kunst eingesetzt werden. Es gibt keine denkbare Begrenzung. Kunst ist ihrem Wesen nach frei, duldet daher kein ‘muß’, heißt aber nicht, daß der Künstler sich mit seiner Kunst nicht engagieren dürfte, für die Kinder, die Armen, für die Freiheit, für die Umwelt, natürlich, er darf, er darf dies alles als Randbedingung aufnehmen, er kann eine solche Randbedingung zur zentralen Bedingung machen, auch in dem, was er für sich als ‘muß’ zulassen will, ist er frei. Doch bleibt nur mehr die Randbedingung übrig, dann wird die Randbedingung zum zentralen Ziel, dann werden seine Bilder Plakate gegen die Armut, für die Freiheit etc. sein, dann sind sie meist nicht mehr Kunst, weil der Spielraum für ‘das innere Spiel aus Freiheit’ gegen Null geschrumpft ist, selbstverständlich ehrenwert und unterstützungswürdig, aber eben nicht Kunst. ** So unglaublich, ja befremdend es klingt, so logisch ist es: Der Künstler hat keinen Einfluß auf die Qualität seiner Kunst, nur auf das Faktum, ob sein Werken Kunst wird oder nicht. Aber ob das, was er in seinem künstlerischen Schaffen macht, gute oder schlechte Qualität hat, das unterliegt ihm nicht, kann ihm nicht unterliegen. Warum nicht? Weil Kunst keine Regeln hat. Es gibt kein Buch mit Anweisungen, die der Kunst-machen-Wollende zur Hand, dann zu Auge und dann zur Seele nimmt, sich streng daran hält, und eins, zwei, drei, das gute Kunstwerk ist fertig. Weil Kunst keine Regel hat, hat auch gute Kunst keine Regel. Der Künstler kann nichts tun, damit sein Kunstwerk ein gutes wird. Er kann nur schaffen und auf das Glück hoffen. Und war sein Hoffen nicht umsonst, war ihm die Gunst des Glückes zur Seite, wurde ihm das Glück des ‘gut gelungen’ zuteil, dann braucht er wieder Glück, nämlich das Glück, Betrachter zu finden, die das ‘gut gelungen’ auch erkennen und es weitertragen, bis die Anerkennung durchbricht.