Project Description

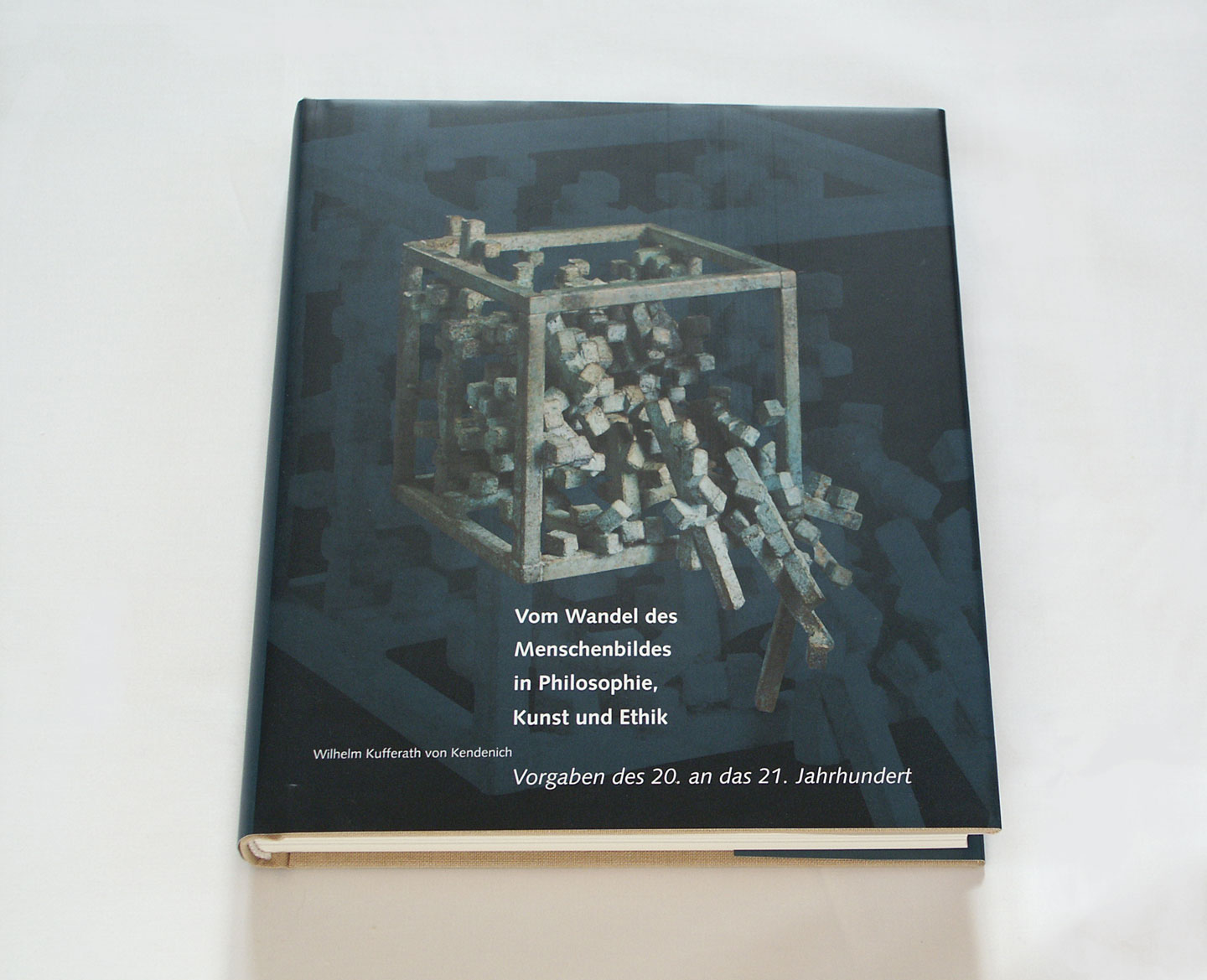

Vom Wandel des Menschenbildes in Philosophie, Kunst und Ethik. Vorgaben des 20. an das 21. Jahrhundert

Ein szenischer Diskurs über die Position des Menschen in der Welt am Ende des zweiten und Anfang des dritten Jahrtausends. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, welche das letzte Jahrhundert der Geschichte der Menschheit beigefügt hat, haben das philosophische Denken, die künstlerische Gestaltung und die ethischen Grundfesten völlig verändert und das tradierte Menschenbild ‚auf den Kopf‘ gestellt. Die Menschen haben diese Veränderungen noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen, und es macht den Eindruck, dass sie diese auch gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Doch die Annahme der neuen Sicht der Welt ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Wende zu einer ‚besseren‘, einer menschlicheren Welt möglich werden kann. Es ist sowohl ein philosophisches als auch zugleich ein literarisches Buch.

Ein hervorragend gestaltetes Buch in gediegener Ausstattung, Leineneinband mit Prägung und vergiertem Vorsatzpapier, mit matt beschichtetem Cover, mit allen szenischen Regieanweisungen, von klar strukturiertem Aufbau, zweifarbige Text- und Bildgestaltung mit einem Bilderzyklus der Kunstmalerin Gergana Mantscheva

224 Seiten, 27 Abbildungen, Leineneinband, 21 cm x 18 cm

ISBN-Nr. 3-907048-22-9

Preis: SFR 50,- € 33,-

plus Verpackung und Versand

Inhalt

Das 20. Jahrhundert hat vermutlich mehr umwerfende Veränderungen gebracht als je ein Jahrhundert zuvor. Welche seiner Wechsel im praktischen Handeln, im theoretischen Denken und im menschlichen Befinden das beginnende Jahrhundert prägend beeinflussen werden, keiner weiss es genau. Der Autor versucht, schwerpunktartig die Veränderung der Position des Menschen in Welt und Universum aufzuzeigen, so wie sie sich aus den umwälzenden Paradigmenwechseln der Evolutionslehre, der Erkenntnisphilosophie, der Kunsttheorie und der Ethiklehre im 20. Jahrhundert zwingend ergeben hat. Die Ergebnisse der Evolutionsforschung zerstören das so verhängnisvolle Bild vom Menschen als Krone der Schöpfung, die Erkenntnistheorie zeigt die engen Grenzen der Erkenntnisfähigkeit auf, die Kunst hat jegliche Bindung an das Jenseitige verloren, die Ethik kann in einer vielkulturellen Gesellschaft nicht mehr im göttlichen Prinzip ihre Basis beziehen, sondern muss ihre Rechtfertigung im Diesseitigen finden, da die Wahrheit keinen absoluten, für alle Menschen verbindlichen, zwingenden Charakter besitzen und das persönliche Gewissen durch die Möglichkeit manipulativer Beeinflussung und durch den Umstand der selbsttätigen, ständigen Anpassung keine zuverlässige Orientierung darstellen kann. Dem Autor geht es darum, die Ungewissheit der Menschenexistenz aufzudecken, ihr bewusst und ohne Illusion ins Gesicht zu schauen, um so zu erkennen, dass die Menschlichkeit höchstes Gut ist, jeden Sinn an Sinn übertrifft, weil nur in ihr das Los des Menschen in einem brutalen, rücksichtslosen Weltgeschehen erleichtert werden kann. Doch Menschlichkeit ergibt sich nicht von selbst. Menschen müssen sich bewusst ein ganzes Leben lang darauf hin konditionieren, die ganze Gesellschaft, auch alles Handeln muss auf diese Maxime hin angelegt werden. Ohne die Ausrichtung aller Strukturen auf die Menschlichkeit werden die Menschen noch stärker ihren individuellen Egoismen verfallen und sich das Leben noch schwerer machen, als es ohne- hin durch die Natur der Welt schon ist. Die Maxime ‚Gewinn optimieren‘ wird hinter der Maxime ‚Leid minimieren‘ zurücktreten müssen. Ersteres halten Menschen und Welt auf Dauer nicht aus. Dieses Buch ist weniger ein Fachbuch, es ist viel mehr ein Stück Literatur in einer kraftvollen, poetischen Sprache und von berührender menschlicher Tiefe und starker Eindringlichkeit.

Buchaufbau

Das Buch ist in fünf Teile gegliedert, ein einleitender Teil, drei Hauptteile und ein schließender Teil, dem ein informativer Teil angehängt ist: Sponsorenliste, Bildnachweis, Musiknachweis, Literaturempfehlungen, Biographisches zum Autor, Buchveröffentlichungen des Autors und ein Ausklang. Als Leitfaden durch den szenischen Diskurs dient der Homo-mensura-Satz des griechischen Philosophen Protagoras, der jedem Teil mit einer äußerlich geringfügigen, inhaltlich im Sinne des Themas aber bedeutenden Abwandlung vorangestellt ist und durch jeweils ein weiteres Bild aus dem Zyklus „Protagoras“ der Kunstmalerin Gergana Mantscheva eine weitere Bedeutungssteigerung erfährt. Dem schließt sich in jedem Teil eine Betrachtung über Leben und Werk des großen Philosophen an. Dann folgt in jedem Teil eine selbstständige Erzählung, in welche die philosophischen Gedanken zum Thema spielerisch eingeflochten sind. In Szene gesetzt wirken diese Erzählungen wie ein Bühnenspiel, alle Regieanweisungen dazu finden sich in einem auch farblich zurücktretenden Nebenspaltentext, der so gestaltet ist, dass er beim Lesen des Haupttextes nicht stört. Der jeweiligen Erzählung schließt sich eine ganz kurze Resümierung der Gedanken zum Thema an, die ebenso zum szenischen Diskurs gehörend gedacht ist, und führt auf diese Weise das Buch entlang des Leitfadens weiter. Erst danach folgt innerhalb eins jeden Teiles eine strenge Darlegung der Hintergrund-Gedanken der vorgestellten Erzählung, die nicht mehr zum Spiel gehört, sondern so eine Art fachlicher Teil in literarischer Fassung ist.

Keywords

- Biologische Evolution (biological evolution)

- Klassifizierung der Lebewesen (classification of life-forms)

- Fehler als Vater allen Seins (error as father of all living being)

- Zufall als Kreator (chance as creator)

- Einsturz des homozentrischen Weltbildes (collapsing of the homocentric world view)

- neue Rangordnung der Primaten (new hierarchy of Primates)

- Tradition des Glaubens an objektive Erkenntnis (tradition of belief of objektiv cognition)

- Erkenntnis als Auffinden neuer Nützlichkeiten (cognition as finding of new utilities)

- Unmöglichkeit objektiver Erkenntnis (impossibility of objectiv cognition)

- Subjektivität als vermeintliche Objektivität (subjektivity as supposed objektivity)

- Erkenntnis als Passen (cognition as fitting)

- Unzulänglichkeit der Seinshintergründe (inaccessibility of the true entity of the universe)

- Bruch der Tradition in der Kunst (breaking-off of the tradition in art)

- Eingrenzung des Kunstbegriffes(delimitation of the art concept)

- Untauglichkeit gewohnter Kunstbegriffe (inappropriateness of the traditional art concepts)

- Kunst als Werturteil (art as a value judgement)

- Kunst als zweckfreies Erschaffen (art as a non-utility creating)

- Kunst als zweckfreies Betrachten (art as a non-utility contemplation)

- Kunst als demokratisches Werturteil (art as a democratic value judgement)

- Entthrohnung der Wahrheit als Leitlinie (dethronement of truth as guideline)

- gestandene und gesetzte Wahrheit (preexisting and set truth)

- Manipulierte Wahrheit (manipulated thruth)

- Wahrheit/Lüge, Lüge/Wahrheit (thruth/lie, lie/thruth)

- Lüge und Sprache (lie and falsehood)

- Sinn und Nichtsinn (meaningful and meaningless)

- Menschlichkeit als Existenzsinn (humanity as meaning of life)

Textprobe

Das Huhn bildet die Welt nicht in seinem Gehirn ab, im Gegenteil, sein Gehirn ist Gegenbild zu den Reizen der Dinge der Welt, die es als Signale zum lebensnotwendigen Handeln veranlassen. Sehen in unserem Sinne z.B. kann das Huhn nicht. Schon sehr traurig für den Hahn, er vermag, weder die schönen vollen Flügel seiner Henne, noch ihre eleganten schlanken Beine zu erkennen, und sich dieser zu erfreuen, schon gar nicht. Es ist der Natur nicht angelegen, dem Huhn ein Bild der wirklichen Wirklichkeit und dessen, was die Welt zusammenhält, zu liefern, im Gegenteil, das zu vermittelnde Weltbild ist beschränkt auf eine Anzahl von Signalen und soll nur so weit gehen, dass das Lebewesen rein zur Sicherung seiner Art in der Welt bestehen kann. Wahrnehmen, Erkennen und Wissen haben immer nur Nützlichkeitsfunktion. Und dann war da noch was, sehr ärgerlich fand ich das; ich habe vom Zaun aus immer den Hahn zu verscheuchen versucht, wenn er gerade wieder die Hühner, mal das eine, mal das andere, wie in einer Rauferei von oben grob zu Boden zwang und dabei wild mit seinem Schnabel an ihrem Kamm hin- und herzerrte. Das war doch nun wirklich nicht nett von ihm. Ich verstand natürlich nicht, welche Art erhaltende und Art neubildende Technik da vor meinen Augen praktiziert wurde.